Горит алмазная звезда...

Так и в душе моей печальной

Звездится радость иногда.

Но скоро дум докучных тучи

Ложатся на минутный свет:

Вот подо мной песок зыбучий.

И мне в земном опоры нет!

Друзья, сегодня мы расскажем Вам еще об одном русском поэте 19 века, оставившем замечательные строки, посвященные нашей Наш рассказ о Федоре Николаевиче Глинке. В нашей памяти он остался не только поэтом и другом декабристов, - Ф.Н. Глинка принимал деятельное участие в развитии Российской имперской государственности здесь, в тогдашней Олонецкой губернии!

Эта статья может быть полезна учащимся 9-х классов, изучающих предмет "Моя Карелия". Обширные статьи о карельском периоде творчества поэта (пояснительные заметки, тексты, примечания, литературная критика, а так же сведения о публикациях поэта, пребывании его в Олонецкой губернии, библиография, стихотворения и поэмы, посвященные Карелии) находятся ЗДЕСЬ, - пожалуйста, ознакомьтесь, это полезно и интересно!

Глинка, Федор Николаевич [8(19).VI.1786, имение Сутоки Смоленской губ., - 11(23).II.1880, Тверь] – русский поэт, публицист. Брат Окончил кадетский корпус в 1803 году. В 1805-1806 служил в армии, участвовал в сражении при Аустерлице. Участник Отечественной войны 1812 года, Бородинского сражения и заграничных походов 1813-1814 годов. Одним их первых вошел в Союз Спасения, затем в Союз Благоденствия, примкнув к умеренному крылу декабристов. В 1819-1825 годах – председатель Вольного общества любителей российской словесности.

В 1819 Глинка стал заведовать личной канцелярией гр. М. А. Милорадовича, военного губернатора Петербурга. К этому времени Глинка был уже членом масонской ложи «Избранного Михаила». Но в 1820 он, видя радикализацию взглядов заговорщиков, порвал с ними связи и вышел из масонской ложи.

О готовившемся восстании 1825 года Глинка знал, но никакого участия в нем не принял, убеждая заговорщиков «не делать никаких насилий». Тем не менее он был арестован, содержался в Петропавловской крепости. Существуют сведения, что раненый генерал Милорадович просил императора помиловать Глинку. Со снятием двух чинов Глинка был направлен на гражданскую службу в Петрозаводск Олонецкой губернии.

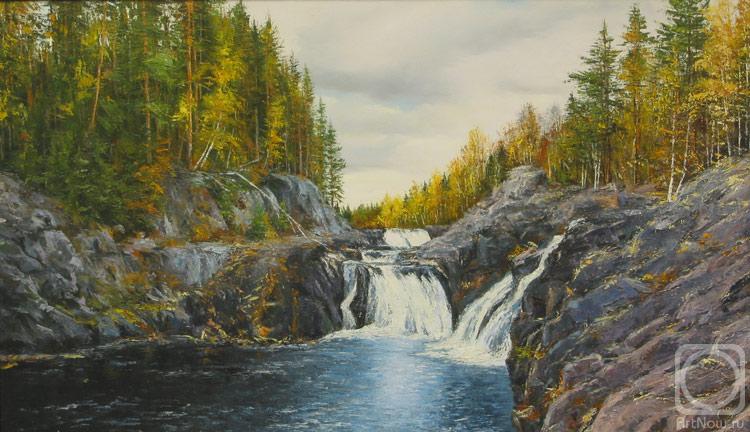

В годы олонецкой ссылки сложились песни «грустного переселенца», проникнутые чувством одиночества и тоски «сиротины на чужбине». В ссылке Глинка усиленно изучал историю местного края, этнографию и фольклор Карелии. Именно там, занимаясь канцелярской работой советника губернского правления, Он всецело посвящает себя изучению местной этнографической темы. И тема эта оказалась для него настолько привлекательной, что поэт в течение трех лет (1828—1830) создает свои важнейшие произведения: переводит на русский язык карело-финский эпос «Калевала», пишет поэмы «Дева карельских лесов» и «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой».

Поэма «Карелия», вышедшая в 1830 году в Петербурге отдельным изданием, встретила единодушное одобрение в столичных журналах и альманахах. Пушкин в своем отзыве, появившемся в «Литературной газете», находил в поэме «Карелия» отражение всех достоинств и недостатков поэтического стиля Ф. Глинки. Отмечая самобытность таланта, А.С. Пушкин (с которым Н.Ф Глинка был в добром знакомстве), в "Литературной" указывает на некоторую парадоксальность глинковского стиля: «Небрежность рифм и слога, обороты то смелые, то прозаические, простота, соединенная с изысканностью, какая-то вялость и в то же время энергическая пылкость, поэтическое добродушие, теплота чувств, однообразие мыслей и свежесть живописи...». В поэме «Карелия» Пушкин более всего ценил «свежесть живописи», описательную часть поэмы, где изображаются величественная природа русского Севера, народный быт и нравы.

Для последнего периода творчества Ф. Глинки характерны религиозно-мистические настроения. Доживал свою долгую жизнь Глинка едва ли не последним представителем пушкинского поколения в литературе. Он скончался в Твери в 1880 году и был похоронен с почестями, как герой Отечественной войны 1812 года.

В Кареле рано над лесами

Сребро и бисеры блестят,

И с желтым златом, полосами,

Оттенки алые горят,

И тихо озера лежат

На рудяных своих постелях

Уж сосны золотятся днем,

И с красногрудым снегирем

Клесты кричат на острых елях...

... Карелия нашла в ссыльном поэте-декабристе своего внимательного и преданного художника. В двух поэмах "Дева карельских лесов" и "Карелия или заточение Марфы Ивановны Романовой" Федор Глинка создал поэтический образ Карелии, малоизвестного тогда края. Многочисленные псалмы, элегии, медитации и романсы, написанные поэтом в Петрозаводске, являются одной из самых ярких и самобытных страниц его творчества.

Биографические статьи о Ф.Н. Глинке мы предлагаем Вам прочесть на web-сайтах: "ВИКИПЕДИЯ", "ХРОНОС", "ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА", "ДАРЫ КАРЕЛИИ".

Прочесть произведения поэта, в том числе поэмы "Дева карельских лесов" и "Карелия или заточение Марфы Ивановны Романовой" позовем вас на УДИВИТЕЛЬНЫЙ, красивый, умный и добрый САЙТ НАТАЛЬИ ЛАЙДИНЕН. Будем рады, если Вы подружитесь с этим замечательным сайтом, посвященным нашей Карелии! А завершить статью нам хотелось бы простыми строками, вышедшими из-под пера воина и поэта Ф.Н. Глинки:

Если хочешь жить легко

И быть к небу близко,

Держи сердце высоко,

А голову низко.

0 коммент.:

Отправить комментарий